- RECOMMENDED

-

CATEGORY

- ABOUT

- BLOG

- CONTACT

- MEMBERSHIP

- MY PAGE

- LOG IN

BLOG

2025/10/11 00:03

粋と意地が詰まった日本古来の伝統的な彫りと染め

型紙と注染、と聞いてピンとくる人はかなりのツウです。

初耳だという方にもわかるよう補足させていただくと、型紙とは、着物の柄を染めるための紙でできた型のひとつで、注染とは名前の通り注いで染める日本独自の染め方。

昔から日本の着物には様々な技法の染めや織りの技術が用いられていますが、注染はその一つなのです。

模様のモチーフとなるのは、染屋さんからの依頼で図案師が描いた日本古来の文様が多く、その文様を型地紙となる紙にひとつひとつ手彫りしていくのが型紙職人の仕事なのです。

型紙は美しく、1000年以上の歴史を有する伝統工芸品でもあるのですが、残念なことに着物の需要の減少、染色や印刷における新しい技術の導入などにより、職人の数は減りつつあります。

同様に、技術の進歩によって布にデジタル印刷をすることがファッションの業界で一般的になってしまうことで、

着物や浴衣の業界にもデジタル印刷の流れが押し寄せ、手で一反一反染め上げる日本の伝統的な技法が希少になってきていることは皆さんもご存知かと思います。

注染の良いところは、染め職人が手で作業することにより、その時にしかできない独特の染め上がることだと思います。型紙職人が文様と型紙に彫ったら、注染の染め場に型紙は移動します。

染め場では、染めない部分に糊を付けて保護し、染める部分に土手を作りその内側に一気に染料を注いで布を染め上げて反物が出来上がります。何度も色の違う染料を注いでは吸い出し、色を重ねることで、布の芯まで染め上げていくので、裏表なく柄が鮮やかに染まるのです。注染ならではのグラデーションが美しいです。

型紙彫りの職人と、注染の職人の両者の歴史のある熟練した匠の技術があるからこそ、日本の布や着物は世界でも高く評価されてきたのですね。

MATERIALが大切にしている木村さん

型紙と注染、MATERIALでは襖紙と同じ柄の反物もオリジナル商品として販売していますが、その中心にいるのが 木村淳史さんです。

彼と出会ったのは、2017年のこと。日本の伝統建材を守るための活動をし始めた頃のことです。

日本の模様は型紙なしには語れないほど重要な技術なのですが、昨今のデジタル化と着物産業の衰退で、型紙の業界も先細り無くなってしまうのではないかと心配していたところ、情熱的に伊勢型紙の本場で活動をしていた木村さんを見つけたことから始まりました。

彼は古民家をリノベーションして伊勢型紙の寺子屋を開設。伊勢型紙に興味ある方を招き世界中から興味を集め、まちづくりと共に伊勢型紙の後継者探しも行っていました!すごいですよね。

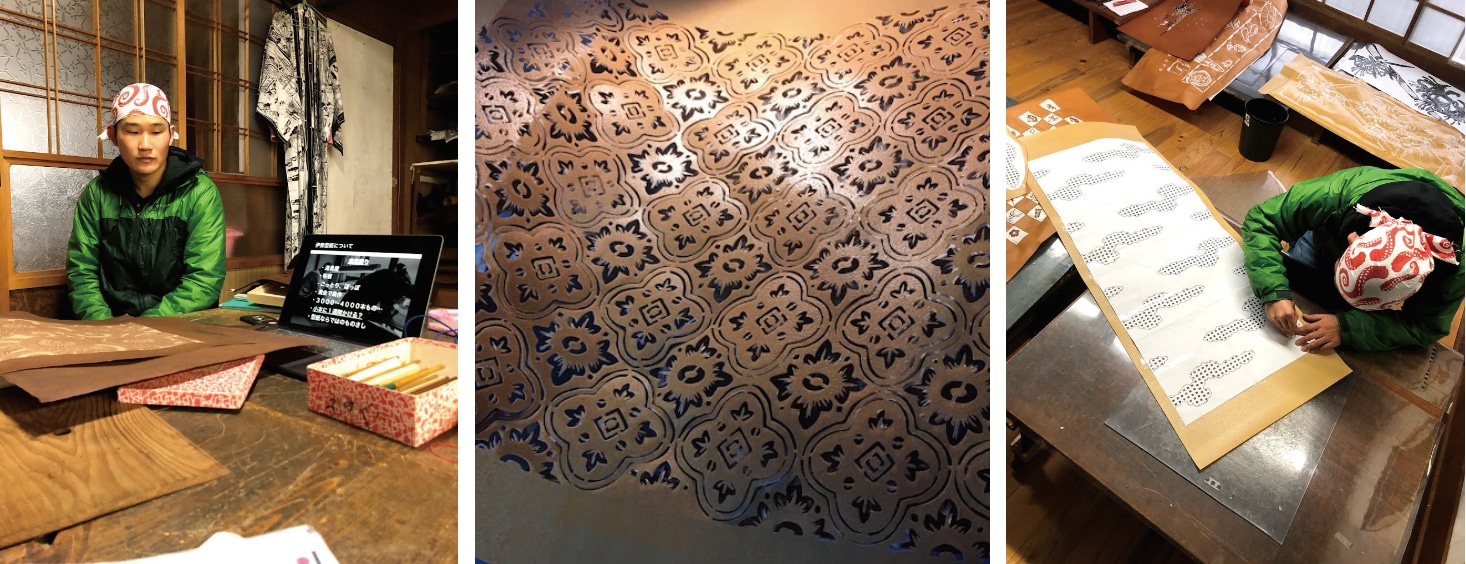

そんな素晴らしい活動をしている彼を見つけてしまったので、私は一目散に三重県白子まで行って取材と寺子屋体験をしてきました。これはその時の木村くんのインタビューです。

それくらい、お給料が低かったんです。その後、僕が会社員生活を経て地元の白子(三重県鈴鹿市)に帰ってくると、伊勢型紙業界の衰退はもっとひどくなっていました。小さいころお世話になった職人さんや、型紙を染屋に卸す型商さん、職人組合の会長さんなどにも話を聞きに行きましたが、口をそろえておっしゃるには「5年もったらええほう」と……。

伊勢型紙業界の衰退は、着物の需要が減ったことだけに原因があるわけではありません。着物以外にも、伊勢型紙を使った洋服やネクタイ、ベッドカバーなどもありましたから。

しかし、スクリーンやデジタルプリントの出現は大打撃だった。

1980年代には300人いた職人が現在では20人、平均年齢は70年代前半と高齢です。このまま何もしなければ、間違いなく伊勢型紙はなくなる。

これほどつらいことはありません。柿渋紙(伊勢型紙の型地用の紙)のにおい、職人がいる街並み、空間……

すべてが当たり前だったのに、それがなくなるなんて想像もできません。

僕は覚悟しました。仕事を辞め、伊勢型紙一本でやっていくことに決めたんです。伊勢型紙で商品やサービスを造ろうと思って彫りの修行もしましたが、何年かやってみてから「ほかにやらないといけないことがあるんじゃないか」と気づきました。

職人のおじいちゃんたちに続けていてよかったと思ってもらうために。

自分の好きな土地の雰囲気を残すために。

伊勢型紙を伝統工芸から産業にするために。

白子から世界に向けて日本の美の魅力を発信するために。

たくさんの国の人が伊勢型紙という手法を使って、自国の魅力が発信できる空間をつくるために。

そのために始めたのが、職人を育てる仕組み=「テラコヤ伊勢型紙」の店舗づくりです。クラウドファウンディングで300万円ほどの資金を集め、2017年5月、開業にこぎつけました。「テラコヤ伊勢型紙」には3つのコースがあり、世界中から伊勢型紙に興味を持った人が集まっています。

伊勢型紙に残された時間はわずか。型紙職人も増やさないといけないし、染めの工場も縫製場も、白子の古い町並みの中で空き家になっている建物を使っていただきたい。そのためにも、まずはたくさんの人に「テラコヤ伊勢型紙」に来てもらって、白子の魅力に触れてもらいたいんです。

だから僕は、人と人とをもっとつないでいきたいと思う。

多くの人が白子に移住できる仕組みづくりこそを自分の仕事にしていかないといけないと考えています。

(2017年に発刊されたタブロイド MATERIAL vol.07から引用)

テラコヤ伊勢型紙のオリジナル制作コース。

彫りたい柄と染めたい色を事前に決めておきます。いざ、実寸大に印刷した柄を型地紙の上にのせ、重ねて彫っていきます。型地紙に染み込んだ柿渋のにおいに癒されながら……。

コツコツ、1日中彫り続けます。手はブルブル、目はショボショボ。こんな大きな柄でも大変なのに、もっと細かい柄の伊勢型紙を彫る職人さんたちのすごさを思い知らされました。自分で彫った型紙を用いて、注染という方法で染め上げられた反物が2反ぶんコース終了後に自宅に届きます。私は娘とおそろいの浴衣に仕上げてもらうことにしました。本当に素敵な体験でした!(現在はテラコヤ伊勢型紙は活動停止中 またやってほしいな!)

それからも、、、木村くんの活動は続き、、、

そして現在は、日本最大の盆踊りが行われる郡上八幡にも拠点を構え、伊勢型紙を用いたプロダクト制作にも力を注いでいます。伊勢型紙の魅力を広く知っていただくためには、やはりその技術を生かした浴衣や手ぬぐいを実際に使ってもらうことが一番だと考えています。

その思いから立ち上げたブランドが「KATAZOME」です。

2025年にブランドを始動し、初年度は特に大切な一年と位置づけ、以前からお世話になっているMATERIALと夏水組の代表の坂田さんにデザインをお願いしたところ、快くお引き受けくださいました。

そして、郡上おどりが続く30日間、坂田さんと共に作り上げた浴衣や手ぬぐいを、踊り会場で多くの方が身にまとっている姿を目にすることができました。会場で耳を澄ませていると、「きれいだね」「このグラデーションがいいね」といった声が聞こえてきて、少し照れくさい気持ちもありましたが、伊勢型紙や注染の魅力を知ってもらうきっかけになったと感じています。ブランドを立ち上げて本当に良かったと実感した瞬間でした。

今後は、郡上八幡でのプロダクト制作に加え、白子では体験事業も並行して行いながら、伊勢型紙の未来を共に築いていきたいと考えています。 と木村くんは教えてくれました。

これからも応援していますよー!

KATAZOMEから新柄登場です! 「鳥襷巴里」!

そうなんです。

長年仲良しの木村夫妻の新しいブランドの立ち上げという人生の大きな節目、応援するに決まってる!

ということで新柄を木村夫妻と一緒にデザインしました。

これは、鳥襷紋(とりたすきもん)という名前の文様で、平安時代にからある格式の高い文様として皇族や公家の衣装や調度品に使用されたものです。美しい鳥の象徴である尾長鳥二羽を斜めに襷がけに配置したおめでたい柄で、襖や屏風、着物や帯にも見られる日本古来からある高貴な模様なのです。

飛び立つ二羽の尾長鳥の姿が七宝文様になり、その中に花菱と小葵が入っています。その一点一点を木村くんが小刀で抜いていくのすからもちろん長時間の忍耐力と時間がかかります。職人技ですね!

そして、注染の染め場では職人さんの特別な技術を用いて美しいグラデーションで染め上がりました!

みてください、この美しい染め上がりの色を!

染め上がった反物をお仕立てに出していただき、パリまで送ってもらいました!

とっても素敵に仕上がり大満足です。

皆さんも来年の夏の浴衣にいかがですか?

私は10月のパリで長襦袢と一緒に着物して着ました。綿麻の着心地の良い着物です。

私は10月のパリで長襦袢と一緒に着物して着ました。綿麻の着心地の良い着物です。

さあ、私も郡上の踊りにこの浴衣を着て参加できる日を夢見て!

Photo by Shunta